Para verificarmos a associação entre um fator de risco e uma doença, podemos utilizar as

medidas de risco e de probabilidade de um evento ocorrer após a exposição a um fator de

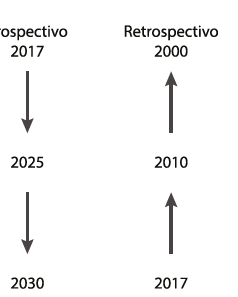

risco. Para os estudos retrospectivos do tipo transversal e de caso-controle,

recomendamos o cálculo da razão de chances:

Razão de chances (Odds ratio)

A palavra Odds ratio (OR) vem do inglês odds=pares e ratio= proporção, e

é a divisão

entre a probabilidade de um evento acontecer quando se está exposto ou não a um

fator de

risco

. É uma estimativa do risco relativo, é a chance, a probabilidade (GORDIS, 2009;

BUSATO, 2016; BENSEÑOR; LOTUFO, 2005).

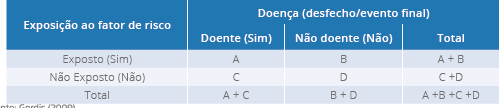

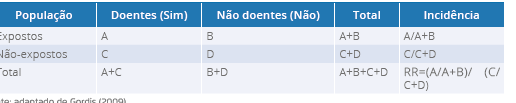

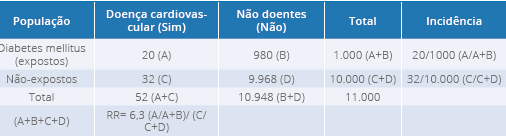

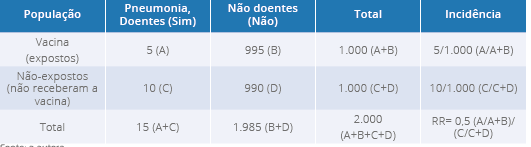

Para compreendermos o cálculo e a interpretação das medidas de OR, razão de prevalência

(RP) e risco relativo (RR), é imprescindível construir uma tabela de contingência,

também chamada de tabela 2 x 2 (GORDIS, 2009; FRANCO; PASSOS, 2011; BENSEÑOR; LOTUFO,

2005). A sugestão é que você sempre construa a tabela colocando a exposição à esquerda

na vertical e o evento final (desfecho: doença, óbito, agravo) à direita na horizontal;

veja o exemplo a seguir:

Tabela 2 - Modelo de tabela 2x2 ou de contingência (exposição x desfecho)

Fonte: Gordis (2009).

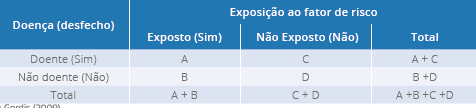

A outra forma de se construir a tabela é colocando a doença ou desfecho à esquerda, e a

exposição à direita na horizontal, como no exemplo:

Tabela 3 - Modelo de tabela 2x2 ou de contigência (desfecho x exposição)

Fonte: Gordis (2009).

Observe que os pares concordantes, as respostas Sim e Sim (A) e Não e Não (B),

permanecem no mesmo local em ambas as tabelas, enquanto que os pares que discordam,

respostas Não e Sim (C), Sim e Não (D), mudam de posição na tabela. Isso pode

confundí-los quando forem aplicar as fórmulas das medidas de associação. Por isso, é

sempre importante, entender o cálculo da medida e não só saber aplicar fórmulas.

A

razão de chances

(OR) é, na verdade, a razão entre o produto dos pares concordantes e o produto dos pares

discordantes (GORDIS, 2009; FRANCO; PASSOS, 2011; BUSATO, 2016; BENSEÑOR; LOTUFO, 2005).

Razão de Chances (OR) = A multiplicado por D, dividido pelo resultado da

multiplicação de C e B, logo= A x D/ C x B.

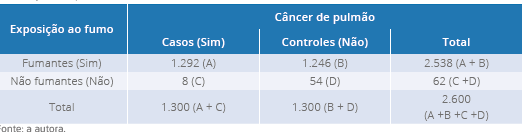

Veja o exemplo de um estudo de caso-controle (dados hipotéticos) em que a exposição ao

fumo foi verificada como fator de associação com o câncer de pulmão. Os casos de câncer

pulmão são aqueles confirmados por exames e clínica, e os controles são indivíduos que

diferem apenas na ausência da doença.

Tabela 4 - Exemplo 1, tabela de contingência de estudo de caso-controle sobre o câncer

de pulmão e exposição ao fumo (dados hipotéticos)

Fonte: a autora.

Assim, de 1.300 pessoas com o câncer de pulmão, 1.296 relataram serem fumantes; e de

1.300 controles, 1.246 também eram fumantes. Neste caso, como se trata de um estudo

retrospectivo, a medida de OR é a mais apropriada para indicar uma associação entre

o fumo e o câncer de pulmão. Logo:

OR= A x D/ C x B= 1.292 x 54/ 1.246 x 8 = 69.768/9.968= 6,99 ≈ 7

A interpretação da OR é que os indivíduos expostos ao risco (fumantes)

apresentaram uma probabilidade sete vezes maior de serem atingidos pelo câncer

de pulmão do que os não-expostos (não-tabagistas). Existe uma probabilidade sete

vezes maior de o evento ocorrer nos expostos em relação a uma vez nos não

expostos. Quando a relação é maior que 1, como nesse caso (7), existe o risco de

quando exposto ao fator analisado, desenvolver-se a doença.

Quando o resultado de OR, RP e RR forem maior que um (1), existe

risco/probabilidade ou chance de o desfecho (doença, óbito o outro evento)

ocorrer nos indivíduos expostos ao fator de risco. O resultado quantitativo

significa quantas vezes o risco da doença ocorrer no grupo exposto é maior do

que no grupo não exposto (PEREIRA, 2003; ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; GORDIS,

2009; MEDRONHO, 2009; BUSATO, 2016; BENSEÑOR; LOTUFO, 2005).

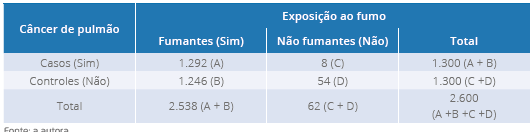

Veja o mesmo exemplo, mas alocando a exposição e a doença em locais diferentes da tabela

2 x 2:

Tabela 5 - Exemplo 2, tabela de contingência de estudo de caso-controle sobre o câncer

de pulmão e exposição ao fumo (dados hipotéticos)

Fonte: a autora.

O resultado é o mesmo, no entanto, a tabela de contingência é construída diferente.

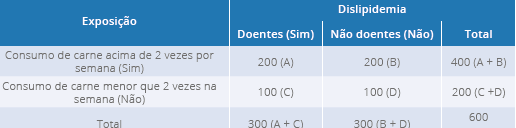

Outro exemplo hipotético: um estudo transversal verificou o consumo de carnes gordurosas

duas vezes por semana ou mais em indivíduos com dislipidemia (alterações nos níveis de

lipídios no sangue). Veja os resultados hipotéticos:

Tabela 6 - Exemplo 2, tabela de contingência de um estudo transversal sobre a

dislipidemia e o consumo semanal de carne (dados hipotéticos)

Fonte: a autora.

Logo, OR = (200 x 100)/ (200 x 100)= 20000/20000= 1 (um). Neste caso, não há

associação entre o consumo de carne gordurosa, hipoteticamente, em relação às

dislipidemias. O consumo de carne gordurosa não interferiu no indivíduo

desenvolver essa doença, ou seja, a probabilidade da dislipidemia ocorrer em

indivíduos que consomem carne gordurosa mais de duas vezes por semana com

aqueles que se alimentam com menor quantidade é a mesma.

Portanto, quando OR, RP e RR forem igual a 1, não há associação entre a

exposição ao fator de risco e a ocorrência do desfecho final. A chance de o

aparecimento de uma doença é a mesma para o grupo exposto e o não exposto

(PEREIRA, 2003; ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; GORDIS, 2009; MEDRONHO, 2009;

BUSATO, 2016; BENSEÑOR; LOTUFO, 2005).

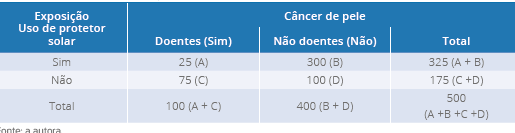

Um outro exemplo hipotético: acadêmicos de medicina realizaram um estudo transversal

para verificar se as pessoas que possuíam câncer de pele utilizavam protetor solar (com

filtro solar maior ou igual a 15) no rosto e corpo. Observe o resultado:

Tabela 7 - Exemplo 3, tabela de contingência de um estudo transversal sobre o câncer de

pele e o uso de protetor solar

Fonte: a autora.

Logo, a OR é = (25 x 100)/ (300 x 75) = 2.500/22.500 = 0,11. Neste caso, a OR foi menor

que um, ou seja, a chance do evento ocorrer no grupo exposto foi menor que uma vez. Este

resultado mostra que o uso do protetor solar não é um fator de risco, mas sim de

proteção (PEREIRA, 2003; ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; GORDIS, 2009; MEDRONHO, 2009).

Para que os clínicos entendam esse valor menor que um, podemos fazer o seguinte

raciocínio:

Se 1 é a chance nula (não há associação), logo 1 – 0,11 (OR) = 0,89 multiplicado por

100 porcento = 89% de chance a menos da doença ocorrer nos indivíduos expostos em

relação ao não expostos.

Portanto, quando OR, RP e RR for menor que um, isso indica a presença de um fator de

proteção e não de risco. Não devemos jamais descrever as medidas de associação com

resultado menor que um desta maneira: a chance de o indivíduo exposto desenvolver a

doença é 0,11 vezes maior que no indivíduo não exposto. Você pode observar que não

faz sentido a afirmação. Portanto, devemos prestar muita atenção nos resultados de

OR, RP e RR, para que se possa interpretá-los de forma correta, evitando a confusão

e a descredibilidade do resultado.