Inicie sua jornada

Como vimos, a Epidemiologia pode ser aplicada em vários âmbitos da saúde. Por isso, selecionamos as aplicações mais comuns dos estudos epidemiológicos. Aqui, daremos muitos exemplos de como utilizar a Epidemiologia, desde a evidência de uma molécula, um gene, ou outro determinante com uma enfermidade, até a gestão e o planejamento da saúde das populações. Abordaremos a Epidemiologia Molecular e a Genética, destacando o papel dos biomarcadores, das técnicas moleculares e dos fatores genéticos na ocorrência de doenças em populações. Aqui, descrevemos e exemplificamos algumas técnicas moleculares e genéticas que auxiliam na detectação de doenças e seus determinantes, como a fenotipagem e genotipagem.

Definiremos a medicina baseada em evidência, conhecida como Epidemiologia Clínica, a qual é praticada em clínicas por profissionais de saúde, visando à descoberta dos determinantes das doenças e óbitos, assim como verificando os efeitos de suas decisões. Estudaremos o papel da Epidemiologia para as áreas ambiental e social. Estudaremos os fatores exógenos aos seres humanos que alteram os padrões de doença e saúde, assim como os fatores sociais associados às enfermidades.

Com a Epidemiologia Hospitalar, compreendemos o papel do ambiente hospitalar como uma das mais importantes fontes de dados epidemiológicos para o planejamento e gestão dos serviços de saúde, notificação de doenças e agravos e outras aplicações. Para encerrar abordaremos a Epidemiologia como ferramenta para a avaliação de efeitos dos serviços de saúde, como fonte de dados para subsidiar as tomadas de decisões, desde o planejamento e a gestão até a eficiência dos serviços de saúde.

Desenvolva seu potencial

EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR E GENÉTICA

Nos últimos tempos, a Epidemiologia tem se tornado de grande importância nas ciências da saúde e tem se expandido entre todos que procuram entender o processo saúde-doença nas populações. Como disciplina científica, a Epidemiologia é capaz de responder a muitas perguntas relacionadas à saúde humana e animal e, também, de demonstrar associações entre diversos eventos (presentes ou do passado) e os determinantes relacionados com a saúde . Além disso, pode propor medidas de prevenção, proteção e recuperação à saúde e avaliar a eficácia dessas tomadas de decisão. Com essa ampla utilização da Epidemiologia, muitas vezes é difícil entender como uma mesma disciplina pode receber diferentes denominações, como Epidemiologia Molecular, Epidemiologia Genética, Epidemiologia Ambiental, entre outras (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

Essas diversas denominações contemplam o estudo “dos determinantes de estados e eventos relacionados com a saúde de populações”. Considerando a complexidade dos determinantes da saúde-doença, das diversas causalidades e dos fenômenos biológicos, físicos, químicos e sociais, é que encontramos essas diferentes definições para a Epidemiologia. Nos tópicos a seguir, descreveremos os mais importantes níveis de determinações reconhecidos e estudados na Epidemiologia (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

Com o grande avanço da Biologia Molecular, foi possível identificar moléculas relacionadas com os eventos de saúde que ocorrem no organismo, genericamente chamadas de biomarcadores, o que levou ao rápido e intenso desenvolvimento da Epidemiologia Molecular. O desenvolvimento da Biologia Molecular também abriu espaço para o estudo dos efeitos genéticos e epigenéticos, potencializando a decifração do genoma humano e desenvolvendo a Epidemiologia Genética, também denominada de Epidemiologia Genômica (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

O avanço da Biologia Molecular e da Genética permitiu que novas tecnologias fossem desenvolvidas para análise de ácidos nucleicos e de seus produtos de expressão (como as proteínas), e que tudo isso fosse incorporado aos estudos epidemiológicos, originando a Epidemiologia Molecular. Essa disciplina seria uma subespecialidade da Epidemiologia que se apoia no uso de técnicas de Biologia Molecular para investigar a distribuição e os determinantes das doenças nas populações (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011). Por exemplo, a partir da técnica molecular de reação em cadeia da polimerase (PCR, polymerase chain reaction associada a transcrição reversa) é possível detectar o material viral do HIV (RNA e proteínas retrovirais) no sangue humano, o que permite determinar a distribuição da infecção por HIV nas populações.

Além das doenças infecciosas, a Epidemiologia Molecular pode ser empregada para outros agravos em saúde, como as doenças neoplásicas e as nutricionais. As técnicas moleculares são aplicadas na Epidemiologia Genética para estudos que investigam a interação gene-ambiente como determinante de doenças (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011). Neste tópico, apresentaremos algumas técnicas de Biologia Molecular que auxiliam os epidemiologistas a identificar o padrão de ocorrência de doenças nas populações.

As técnicas de tipagem molecular são capazes de identificar subtipos de agentes infecciosos que muitas vezes não seriam identificados por técnicas convencionais (fenotípicas) de tipagem (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011). Tomemos como exemplo o HIV: a técnica de genotipagem permite identificar o tipo viral com que o indivíduo está infectado, como HIV-1 ou HIV-2, enquanto que a técnica de microscopia eletrônica permite apenas a detecção do vírus e não do subtipo viral. Além do tipo viral, as técnicas moleculares permitem a detecção da carga viral do HIV e também de mutações relacionadas à falha terapêutica (MALE et al ., 2012).

A maioria dos estudos de Epidemiologia Molecular são observacionais, descritivos ou analíticos . Nos estudos descritivos, os pesquisadores constatam a ocorrência (frequência) de um evento em saúde, utilizando técnicas moleculares. Os testes analíticos podem testar hipóteses e avaliar associações entre a exposição e os desfechos. Também são aplicados os estudos do tipo experimental: muitos ensaios clínicos foram conduzidos para verificar a eficácia de medicamentos antivirais contra o HIV em pacientes com AIDS . Nesses casos, foi verificada a supressão da carga viral do indivíduo utilizando métodos moleculares para determinar a carga de RNA do vírus no sangue de cada participante (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

Numerosas técnicas moleculares são aplicadas para diagnóstico e genotipagem de doenças em estudos epidemiológicos, principalmente para doenças infecciosas. Por isso é importante que você entenda o que são genotipagem e fenotipagem (RILEY, 2004):

processo que determina o genótipo, as características genéticas de uma célula ou organismo, que pode ser realizado para todo o genoma ou para regiões específicas do genoma;

processo que determina o fenótipo, características observadas e expressas por uma célula ou organismo, como a morfologia, a suscetibilidade antimicrobiana e a virulência.

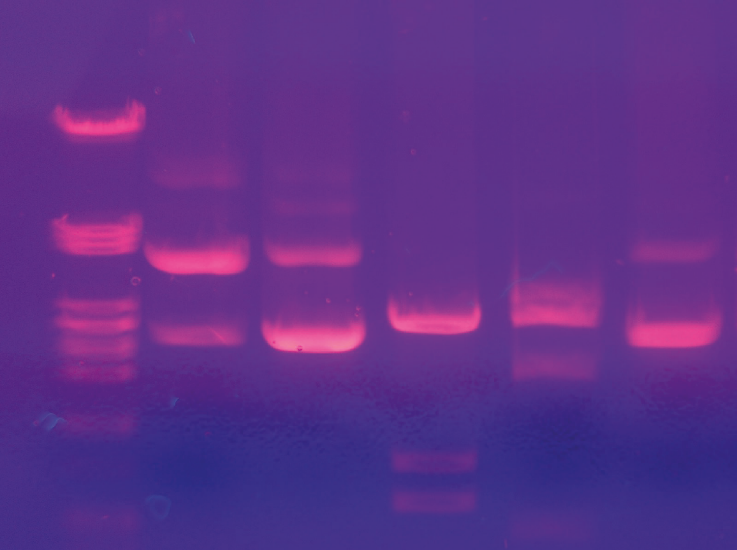

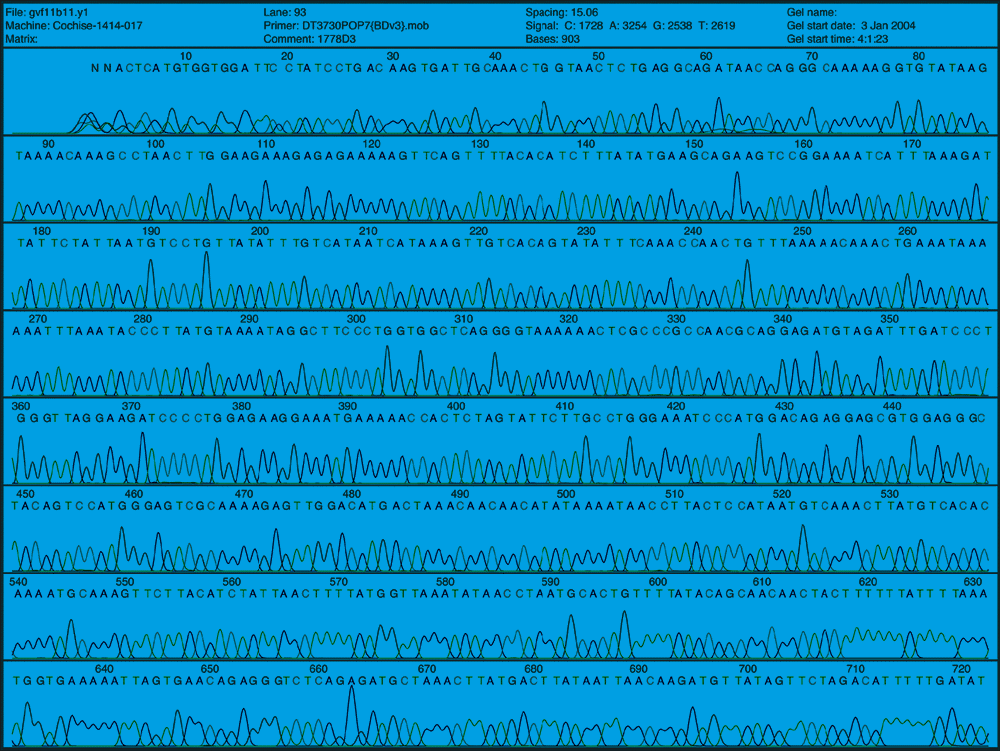

Todas as técnicas de tipagem molecular são baseadas na análise de diferenças ou sequências do DNA cromossômico ou extracromossômico e de moléculas de RNA. Os sistemas de genotipagem podem ser agrupados basicamente em três tipos de análise: padrão de bandas de eletroforese (Figura 1); hibridização de ácidos nucleicos e sequenciamento de ácidos nucleicos (Figura 2).

Figura 1 – Padrão de bandas moleculares de eletroforese em gel de agarose / Fonte: Wikimedia (2017, on-line)¹.

Obs.: A partir da eletroforese em gel de agarose, o DNA de menor tamanho percorre maior distância no gel (mais abaixo na imagem). Na primeira coluna, temos o DNA com tamanhos de fragmentos conhecidos, que foi utilizado como referência. Nas demais colunas, bandas diferentes indicam diferentes tamanhos de fragmentos; e diferentes intensidades indicam diferentes concentrações (quanto mais brilhante, mais DNA). As bandas de DNA tornam-se visíveis usando brometo de etídio e luz ultravioleta.

Figura 2 – Sequenciamento de DNA. / Fonte: Wikimedia (2014, on-line)².

Obs.: A partir do cromatograma e das técnicas de sequenciamento de DNA, é possível identificar o genoma de organismos.

Todas essas técnicas permitem o uso de equipamentos comuns e a padronização de reagentes para a análise de diferentes agentes infecciosos e outros agentes de interesse. A análise do padrão de eletroforese de DNA convencional permite separar moléculas de 500 a 20 kb. Dentre os métodos mais conhecidos estão: polimorfismo de tamanho do fragmento de restrição (RFLP, restriction fragment length polymorphism ) e métodos baseados na PCR (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

A técnica de RFLP tem como base a digestão do DNA com endonucleases de restrição (enzimas específicas que cortam o DNA em fragmentos) e posterior separação dos fragmentos obtidos por eletroforese em gel de agarose (Figura 1), originando padrões de eletroforese baseados no número e tamanho dos fragmentos. As endonucleases reconhecem sequências únicas de DNA e cortam em posições específicas, gerando diferentes fragmentos. Em cada microrganismo esses fragmentos são diferentes, permitindo então diferenciá-los de acordo com os fragmentos expressos (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

Os métodos baseados em PCR são os mais utilizados atualmente, e envolvem a síntese de milhões de cópias de um segmento específico de DNA na presença da enzima DNA polimerase. A técnica conhecida como RT-PCR inclui uma fase anterior à PCR, a qual incorpora uma enzima transcriptase reversa para caracterizar e detectar moléculas de RNA mensageiro. Neste processo de transcrição reversa, a partir de um RNA é formado o DNA complementar, que é amplificado na reação da PCR. Esta técnica permite o estudo de organismos a base de RNA, como o HIV e análises de expressão gênica. Nestas técnicas convencionais, os produtos da PCR são revelados em gel de agarose em eletroforese (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

Atualmente, o PCR em tempo real ( real time PCR ) permite a detecção e a amplificação do ácido nucleico alvo em um aparelho termociclador especial com precisão óptica, que monitora a emissão de fluorescência a partir de tubos contendo amostras. Essa técnica tem sido utilizada por ser menos tempediosa, possuir baixo risco de contaminação do laboratório com amplicons (material amplificado) e permitir estudos de padrão de expressão gênica, sequenciamento direto de produtos amplificados, estudos de diagnósticos de doenças parasitárias, virais e bacterianas, monitoramento de carga viral, e outros (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

Assim como todos os métodos laboratoriais, as técnicas moleculares possuem algumas limitações. Por exemplo: não é possível aplicar essas técnicas se não houver um material biológico de quantidade e qualidade adequados. É necessário padronizar o tipo de amostra: sangue total, soro, fragmentos de tecido, microrganismos isolados de pacientes, ou outra amostra. O laboratório deve ser muito bem equipado, e os reagentes e equipamentos podem ter altos custos de aquisição e manutenção. Com os avanços tecnológicos e a redução dos custos dessas técnicas, espera-se que os métodos moleculares sejam aplicados rotineiramente nos laboratórios de análises clínicas e hospitais. (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

Muitas vezes, são indispensáveis para o diagnóstico de doenças, como no caso do HIV e das hepatites virais:

- no estudo de doenças emergentes e reemergentes;

- na identificação de novos patógenos;

- no estabelecimento de agentes infecciosos como causa de doenças de origem desconhecida;

- na elucidação de mecanismos patogênicos, regulatórios e de virulência de microrganismos

Pensando Juntos

Na Epidemiologia Genética ou Genômica são identificados genes como fatores de risco para doenças humanas. Muitas doenças comuns podem ter um componente genético por agregação familiar, por apresentarem restrição étnica ou evidência em modelos animais. Por exemplo: doenças do coração, diabetes, hipertensão e o câncer possuem complexas características genéticas em comum e têm se tornado um dos principais focos da Epidemiologia Genética moderna (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; GORDIS, 2009).

O termo genômica é utilizado regularmente como referência ao estudo das funções e interações de todos os genes do genoma, e novas disciplinas ‘ômicas’ tem surgido para estudar expressões, produtos e interações de genes, como a Proteômica, a Transcriptômica, a Metabolômica, a Nutrigenômica, a Farmacogenômica e a Toxicogenômica. As descobertas genéticas evoluíram rapidamente com os estudos caso-controle em grande escala de várias doenças crônicas comuns, que forneceram resultados sobre as variações genéticas relativas às doenças (ROTHMAN; GREENLAND; LASH, 2011; GORDIS, 2009).

O sequenciamento genético identifica a ordem dos nucleotídeos em um fragmento de DNA e permite mapear genes para a identificação de marcadores de doenças. A Epidemiologia Genética é baseada no que nós aprendemos sobre o genoma humano; portanto, o seu alvo e as suas questões estão em constante movimento. A transmissão e expressão da informação genética é mais complexa do que se acreditava há poucos anos atrás . É claro que além das mutações genéticas, a expressão de um gene é ainda influenciada pelo número de variantes, pela conformação do DNA e pelas modificações químicas, como a metilação. Muitos métodos que detectam estes aspectos ainda estão em desenvolvimento. Apesar de todos esses avanços na genotipagem, muitas formas de avaliar as interações gene-gene e gene-ambiente ainda são rudimentares (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; ROTHMAN; GREENLAND; LASH, 2011).

A prevalência de câncer de mama foi estimada em 0,11% para portadores de mutações em BRCA1/2 na população geral

A partir de técnicas moleculares, podemos identificar genes envolvidos com neoplasias malignas, como no caso do câncer de mama. O primeiro gene de predisposição ao câncer de mama (BRCA1) foi mapeado no braço longo do cromossomo 17, em 1994, a partir da participação de muitas famílias. No ano seguinte, foi mapeado o segundo gene de susceptibilidade ao câncer de mama (BRCA2) no braço curto do cromossomo 13. A prevalência de câncer de mama foi estimada em 0,11% para portadores de mutações em BRCA1/2 na população geral, e entre 13% e 16% em famílias de alto risco com três ou mais casos de câncer de mama ou ovário Fonte: Amendola e Vieira (2005).

EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA (MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIA)

O estado de saúde e a ocorrência dos eventos patológicos em sujeitos singulares que se expressam no nível individual de determinação são estudados pelo que definimos como Epidemiologia Clínica (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; BENSEÑOR. LOTUFO, 2005). Para avaliar os resultados das inovações tecnológicas voltadas para o tratamento, prevenção e diagnóstico, a pesquisa clínica incorporou os métodos epidemiológicos. Portanto, a Epidemiologia Clínica é um ramo da Epidemiologia voltado para o estudo dos determinantes e dos efeitos das decisões clínicas. Com o aumento de número e complexidade das opções de diagnóstico, terapêuticas e medidas preventivas, aumentou-se também a exigência feita ao clínico para que obtenha evidências criteriosas e, assim, chegue a uma decisão adequada (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 1999).

Aprofundando

A medicina baseada em evidência (MBE) compreende o uso consciente, explícito e judicioso das melhores evidências disponíveis para a tomada de decisão do profissional de saúde acerca do cuidado do paciente. Essa prática exige muito mais que entender a fisiopatologia das doenças, experiência clínica ou opinião de peritos. A prática da saúde a partir de evidências requer a integração da experiência com a análise crítica das evidências, com o objetivo final de chegar à melhor decisão em saúde (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; BENSEÑOR. LOTUFO, 2005; FRANCO; PASSOS, 2011).

Com a MBE, pretende-se buscar o melhor benefício para o paciente, baseando-se em estudos epidemiológicos de qualidade. Inicialmente, o clínico deve: identificar problemas relevantes e convertê-los em questões que conduzem a respostas necessárias. Depois de identificar o problema, o clínico deve pesquisar eficientemente fontes de informação para localizar evidências que apoiam a resposta necessária. A qualidade da evidência deve ser avaliada criteriosamente, favorecendo ou negando o valor de uma determinada conduta. Por último, devem-se aplicar conclusões da avaliação da situação levantada, visando à melhoria dos cuidados em saúde (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; BENSEÑOR. LOTUFO, 2005; ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 1999).

As evidências são obtidas por diferentes fontes, que vão desde estudos pré-clínicos aos experimentos clínicos, os chamados artigos originais. Mas não se espera que o profissional de saúde tenha tempo para analisar criticamente todos os resultados de cada uma dessas pesquisas, mas sim que, a partir de estudos sistemáticos, protocolos, documentos, diretrizes e outros, o profissional reúna evidências de qualidade para a sua tomada de decisão. A cada dia, muitos artigos originais são publicados, e cada vez mais necessitamos de evidências que sejam de fácil acesso e localização pelos mais diferentes usuários (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 1999).

Os artigos originais de maior credibilidade para levantamento de evidências clínicas são os grandes ensaios clínicos randomizados e os estudos observacionais que possuem boa qualidade metodológica. Mesmo com a utilização de ferramentas de busca estratégicas, como o PubMed/Medline, ainda se gasta muito tempo para a leitura dos artigos originais e perdem-se muitas informações devido ao grande volume de resultados. Consequentemente, os estudos de revisões sistemáticas e de metanálise tornam-se importantes ferramentas para reunir evidências clínicas (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; BENSEÑOR; LOTUFO, 2005).

Os estudos de revisão sistemática reúnem os principais estudos sobre o tema em questão utilizando técnicas específicas, explícitas e reprodutíveis de identificação de pesquisas originais. Os estudos de metanálise também são de grande importância clínica, uma vez que incorporam as técnicas estatísticas (risco relativo, diferença de médias e etc) sobre os resultados dos diferentes estudos originais selecionados para a revisão sistemática . Ao reunir o resultado dos diferentes estudos, o profissional adquire os resultados estatisticamente significativos e os mais confiáveis para apoiar as decisões clínicas (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; BENSEÑOR. LOTUFO, 2005; FRANCO; PASSOS, 2011).

Zoom no Conhecimento

Também podemos utilizar as diretrizes ( guidelines = inglês) para obter evidências confiáveis para apoiar as tomadas de decisão. Os guidelines compreendem um conjunto de recomendações clínicas para o manejo de um determinado problema. Em geral, são elaboradas por uma agência governamental (como o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde e outros) ou de uma sociedade média (Sociedade Americana de Pediatria, por exemplo) (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; BENSEÑOR. LOTUFO, 2005; FRANCO; PASSOS, 2011). Os livros ainda constituem uma fonte tradicional para orientar condutas clínicas, e têm a vantagem de apresentar grande densidade de condutas de forma organizada e de fácil acesso. No entanto, os livros possuem a maior desvantagem: a desatualização, especialmente em áreas com maior dinamismo, como a molecular (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

Para uma boa leitura de um artigo científico para levantamento de evidências que subsidiarão as tomadas de decisão, o leitor deve (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; BENSEÑOR. LOTUFO, 2005; ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 1999):

Os artigos originais e revisões podem ser obtidos no portal do PubMed da U. S. National Library of Medicine dos Estados Unidos, que dá acesso gratuito ao Medline (principal banco de títulos e U.K. National Electronic Library for Health e Projeto Diretrizes (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; BENSEÑOR. LOTUFO, 2005). Na BIREME, quando o artigo não está disponível eletronicamente, o serviço SCAD, é a melhor opção para aquisição.

Os artigos são encomendados, pagos, e o recebimento se dá por correio, fax ou e-mail. Os artigos do PubMed que não estão disponíveis também podem ser solicitados pelo SCAD. Fonte: ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011. resumos de artigos da área médica), ao periódico da CAPES (acesso restrito a certas instituições), SciELO, BIREME (Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde), e Cochrane Collaboration. Os guidelines podem ser obtidos no National Guideline Clearinghouse,

Pensando Juntos

A prática de saúde com base em evidências não substitui o raciocínio integral do profissional de saúde. Pelo contrário, as evidências devem estimular a avaliação crítica na escolha das alternativas que irão beneficiar e minimizar os riscos para as pessoas. Após identificadas e avaliadas as evidências, elas precisam ser integradas à situação real do clínico. Mesmo que uma determinada conduta seja definida como forte e a qualidade da evidência seja considerada alta, o profissional deve sempre avaliar criticamente a adequação para a realidade específica (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; BENSEÑOR. LOTUFO, 2005).

A evidência é considerada forte quando provém de ensaios clínicos randomizados e quando o benefício medido supera o risco e o custo calculados. Evidências intermediárias são aquelas obtidas por estudos randomizados ou não, por estudos de caso-controle ou de coorte, em que as evidências tem um benefício potencial, com risco e custo aceitáveis, ou ainda quando há a dificuldade de se alcançarem evidências conclusivas (por razões éticas, logística ou financeiras). As evidências consideradas fracas são aquelas obtidas por pesquisas observacionais sem grupo controle, estudos de casos, dados obtidos de forma não sistemática e naqueles em que as evidências mostram risco e custo da intervenção altos (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 1999; ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

O grau de recomendação das evidências pode ser classificado em A, B e C (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; FRANCO; PASSOS, 2011):

As evidências são suficientemente fortes para haver consenso. Como no caso do uso de aspirina no infarto agudo do miocárdio;

As evidências não são definitivas. Em geral, baseadas em pequenos ensaios clínicos, sem tamanho definido da amostra para detectarem os efeitos de uma determinada terapêutica, e requer mais pesquisas;

As evidências são suficientemente fortes para contraindicar uma conduta. Por exemplo: casos de uso de albumina humana em pacientes críticos e queimados pode aumentar a mortalidade.

Aprofundando

Para responder às dúvidas e questões que irão identificar as ações e intervenções que levem ao máximo de benefícios e o mínimo de riscos, o profissional deve se utilizar de seus conhecimentos e experiências adquiridos e de resultados de investigações em seres humanos sob efeito de intervenções na ocorrência de eventos clinicamente relevantes (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 1999).

EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL E SOCIAL

Na Epidemiologia ambiental tomam-se como objetos a saúde e a doença nos ecossistemas, com ênfase nas interfaces ambientais e nos processos evolutivos. Ao tomarmos como eixo as ciências sociais e históricas, abrimos espaço para a Epidemiologia Social (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

Epidemiologia AmbientalPara esse tópico, “o ambiente será definido como o espaço ou contexto de atuação dos fatores exógenos aos seres humanos que afetam os padrões de saúde e de doença” (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011, p. 363). Logo, a Epidemiologia Ambiental estuda a distribuição dos eventos relacionados à saúde em populações de acordo com os determinantes ambientais, tais como os biológicos, físicos (ruídos, vibrações, iluminação, descargas elétricas e etc) e químicos (radiações, metais pesados, compostos orgânicos voláteis, pesticidas, hormônios adicionados à alimentação, e outros) (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; ROTHMAN; GREENLAND; LASH, 2011; MEDRONHO et al ., 2009).

A Epidemiologia Ambiental tem o papel de elucidar eventos, como catástrofes (queimadas, guerras, enchentes, tsunamis, furacões, terremotos), com os esforços de traçar os cenários futuros sobre os efeitos da mudança climática na saúde. Nesta disciplina, também são estudados os fatores sociais, econômicos, políticos e culturais que de alguma maneira facilitam ou dificultam o contato humano com os fatores ambientais (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; ROTHMAN; GREENLAND; LASH, 2011).

Um exemplo clássico da atuação da Epidemiologia Ambiental é um estudo publicado em 1938, que revelou a relação do flúor na água com a cárie dentária em crianças. Este estudo mostrou a importância do uso do flúor na água como fator de proteção à cárie dentária no mundo. Com o avanço tecnológico após 1960, a Epidemiologia Ambiental vem acumulando conhecimentos relevantes que estão sendo incorporados à formulação de políticas e de marcos regulatórios, o que vem promovendo avanços na saúde e redução de poluentes, contaminantes do ar, água e solo. Não é por acaso que a Epidemiologia Ambiental vem assumindo um papel decisivo na construção da agenda global de sustentabilidade ambiental e das Metas do Milênio (Nações Unidas), na perspectiva da saúde e da equidade (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; ROTHMAN; GREENLAND; LASH, 2011; ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 1999).

No caso da Epidemiologia Ambiental, os agentes causais de interesse são diversos e fazem parte de complexos compostos, como pesticidas, solventes, partículas atmosféricas. Até o comportamento e o hábito humano são capazes de alterar a exposição, como a ingestão de alimentos e líquidos, a inalação, o contato com a pele e outros. Tudo isso torna mais difícil mensurar a exposição aos fatores de risco (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

Zoom no Conhecimento

Nesses casos, podem ser aplicados questionários, instrumentos de mensuração química ou física e outros meios. Todos devem ter alto grau de precisão, sensibilidade e especificidade. As medidas podem ser realizadas diretamente nos indivíduos (ex.: dosagem de chumbo no sangue; organoclorados, mercúrio), no seu microambiente (ex.: concentração de monóxido de carbono no domicílio), macroambiente (nível de cloro em reservatórios de água; saneamento dos municípios), e marcadores biológicos (ex.: cotinina medida no sangue, na saliva ou urina após a exposição ambiental ao cigarro) (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; ROTHMAN; GREENLAND; LASH, 2011; ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 1999; MEDRONHO et al ., 2009).

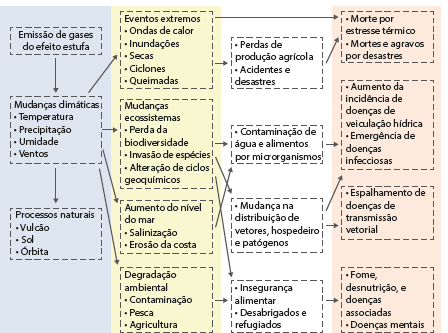

A Epidemiologia Ambiental utiliza todos os desenhos de estudos epidemiológicos, do ecológico (populacional) ao ensaios clínicos randomizados (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; MEDRONHO et al ., 2009). Atualmente, a partir dos estudos epidemiológicos realizados, estima-se que 25 a 33% da carga global de doenças seja atribuída aos fatores de risco ambientais, e que esses riscos tendem a diminuir com o desenvolvimento econômico. Dentre os fatores que ameaçam a vida humana estão: má qualidade do ar, da água e solo, agentes infecciosos (leptospirose, doenças de transmissão vetorial, malária, dengue e outras), alterações ambientais (inundações, secas, terremotos, incêndios, etc.), mudanças ambientais globais (aquecimento global, redução da camada de ozônio, acidentes industriais e nucleares, derramamento de óleo, e outros), e perturbações sociais (guerras, terrorismos, armas químicas e biológicas) (Figura 3) (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; ROTHMAN; GREENLAND; LASH, 2011;ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 1999).

As informações e os achados da Epidemiologia Ambiental podem contribuir para prevenir e controlar os efeitos na saúde relacionados ao ambiente. Estima-se que de 13 a 37% da carga global de doenças poderiam ser evitadas com as melhorias ambientais, como sistemas de água e esgoto, por exemplo. Não podemos esquecer também de mencionar os problemas relacionados à segurança alimentar.

A possibilidade de transmissão de doenças pelos alimentos, como a doença da vaca louca, destaca o papel dos estudos epidemiológicos ambientais, assim como os avanços com a biotecnologia e os alimentos transgênicos, os quais são geneticamente modificados, levando à resistência de plantas a insetos, fungos, microrganismos e outros (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

Figura 3 – Possíveis caminhos dos efeitos das mudanças climáticas sobre as condições de saúde.

Fonte: adaptada de McMichael, Woodruff e Hales (2006).

REFLITA!

No Brasil, a instituição responsável pela Epidemiologia Ambiental é o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, que compreende um sistema articulado de instituições dos setores público e privado componentes do Sistema Único de Saúde. Esses sistemas constituem a Vigilância em Saúde Ambiental, que é responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (MEDRONHO et al ., 2009).

Epidemiologia Social

Quando falamos de Epidemiologia Social nos vem a pergunta: mas a Epidemiologia não é de princípio social? Afinal, os fenômenos estudados por essa disciplina pertencem ao âmbito coletivo, e portanto, remetem ao social. No conceito da Epidemiologia Social, incorporamos conceitos políticos na problematização da saúde, como classes sociais, poder, justiça e desigualdades que afetam a saúde das populações . Nesta disciplina, a preocupação é em estudar explicitamente os determinantes sociais do processo saúde-doença, como raça, etnia, classe, grau de escolaridade e posição socioeconômica (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; ROTHMAN; GREENLAND; LASH, 2011).

Aprofundando

A observação de como os aspectos socioeconômicos atingem as populações é bastante antiga e, ao longo dos anos, evidências se acumulam de que tanto o nível de pobreza como o contexto social em que ela se desenvolve são importantes para a determinação do estado de saúde dos indivíduos. Sabemos que indivíduos pobres vivendo em ambientes degradados apresentam pior estado de saúde do que indivíduos pobres que vivem em ambientes melhores. Essas observações dos aspectos sociais sobre as doenças se acentuaram no século XIX, assim como a associação das taxas de mortalidade e morbidade com a renda e condições de moradia, por exemplo (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; ROTHMAN; GREENLAND; LASH, 2011).

O mundo social é concebido em um espaço multidimensional, no qual os agentes sociais ocupam posições relativas (econômico, social, cultural). As relações desses diferentes fatores determinam os diferentes riscos de adoecer e morrer. Ainda, o estilo de vida, as escolhas individuais, os hábitos e comportamentos são potencializadores das doenças ou da saúde, e os indivíduos não são independentes de seus grupos sociais na escolha de seus hábitos. Isso reforça a ideia de que as forças dos hábitos são coletivas. Por isso, é importante conhecer os determinantes mais complexos do comportamento humano, além das condições materiais, para que as práticas de promoção e prevenção possam ser efetivas (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

VOCÊ SABE RESPONDER?

Quando estudamos o processo saúde-enfermidade levando em consideração os grupos sociais e não apenas o indivíduo, elaboramos questões que envolvem as populações. Por exemplo: se fossemos estudar o HIV e AIDS a nível da Epidemiologia Clínica, poderíamos perguntar: o que coloca a pessoa em risco de adquirir a infecção? No âmbito social, perguntaríamos: quais características populacionais aumentam a vulnerabilidade a epidemias de HIV? (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).No curso da vida (infância à senescência), a trajetória pessoal moldada no contexto social e pelas condições materiais de vida determina o estado de saúde de uma população. Os efeitos cumulativos, resultantes da intensidade e duração das exposições nocivas ao longo da vida também contextualizam a Epidemiologia Social. Neste caso, não só os aspectos materiais são levados em consideração, mas também o psicossocial, que leva em conta o sucesso, o fracasso ou frustração, a exclusão social, o racismo, o desemprego, que podem produzir doenças como resultado de múltiplos estressores e falta de habituação (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; ROTHMAN; GREENLAND; LASH, 2011). Como a renda, o estado civil e a desigualdade de gênero afetam a qualidade de vida da sua população?

O estudo dos aspectos sociais é um grande desafio do ponto de vista metodológico, pois é necessário realizar estudos populacionais que permitam considerar de forma apropriada os efeitos contextuais e composi- cionais daquela população. Os instrumentos de mensuração de fatores de risco e os métodos de análise, como questionários e outros, parecem ser ineficientes para uma abordagem correta desses problemas complexos. Por isso, os epidemiologistas são cada vez mais estimulados a desenvolver novas ferramentas e estratégias de análise dos fatores sociais no processo saúde-doença. Tudo isso tem como objetivo final a redução das desigualdades sociais a partir da elaboração de intervenções sociais no campo da saúde e da formulação de política públicas baseadas no reconhecimento dos direitos da cidadania, da garantia de liberdade democrática e a da busca da felicidade humana (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR

Em 23 de novembro de 2004, foi publicada a Portaria n° 2.529, que instituiu o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, integrado ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE). Essa publicação fortaleceu a Epidemiologia hospitalar (BUSATO, 2016). A Epidemiologia pode ser amplamente empregada no ambiente hospitalar, uma vez que o hospital apresenta especificidades e desafios próprios: vigilância de infecção hospitalar, controle de qualidade, análise da utilização dos serviços, melhoramento da notificação compulsória e aprimoramento das decisões clínicas (PEREIRA, 2003).

Pensando Juntos

O principal objetivo da vigilância epidemiológica no ambiente hospitalar é detectar e investigar as doenças de notificação compulsória, fortalecendo e abastecendo o SNVE. A mesma portaria mencionada acima possibilitou a criação de uma rede de núcleos hospitalares de Epidemiologia (NHEs) nos hospitais de referência do Brasil. A Portaria n° 1 de 17 de janeiro de 2005 regulamentou a implantação desse subsistema. A finalidade dos NHEs é ampliar a rede de notificação e investigação de agravos em saúde, principalmente de doenças transmissíveis, aumentando a sensibilidade e a oportunidade de detecção de doenças de notificação compulsória, a melhoria da fonte de dados e a diminuição do tempo de notificação. A notificação é a comunicação da ocorrência de um agravo em saúde feita à um autoridade de sanitária por profissionais de saúde ou por qualquer cidadão (BUSATO, 2016).

A gestão hospitalar tem o papel de integrar as atividades dos núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar, as gerências de riscos e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Essa comissão é um órgão de assessoria de autoridade máxima da instituição com poder de execução das ações de controle de infecção hospitalar. Considera-se infecção hospitalar aquela que foi adquirida durante a hospitalização e que não estava presente anteriormente, quando o paciente foi aceito no hospital. Em geral, a infecção hospitalar é diagnosticada 48 h após a internação (BUSATO, 2016).

Dentre as especificidades da Epidemiologia hospitalar, temos:

dada a frequência com que ocorrem as infecções hospitalares, o sofrimento humano e seu alto custo, as infecções são consideradas um grave problema de saúde pública, exigindo implantação de programas específicos para controlá-las. Nestes casos, o hospital deve estar atento aos rituais de profilaxia e soluções tecnológicas (novos tipos de desinfetantes, filtros de ar e outros aparelhos de controle ambiental). O trabalho inicial do NHE do hospital é levantar os dados de infecção hospitalar (doença, tipo de agente, local de ocorrência, frequência, características pessoais do indivíduo afetado) e dimensionar os riscos. Inicialmente, pode-se realizar um estudo descritivo, posteriormente são formuladas as questões para a investigação analítica. Por exemplo: quais são os fatores associados às infecções hospitalares? Como elas vêm evoluindo e como se comparam com outros hospitais ou com as normas já estabelecidas? Responder essas e outras questões pode auxiliar na identificação dos riscos, dos agentes causais e das formas de prevenção (PEREIRA, 2003).

o epidemiologista por formação é um dos elementos necessários para dirigir ou auxiliar o controle de qualidade de uma instituição. Primeiro, pelo exame da “estru- tura” do serviço. Segundo, pelo estudo dos serviços empregados no atendimento, verificando sua compatibilidade com o que pode e o que deve ser feito, não se esquecendo dos recursos disponíveis. Terceiro, pela verificação dos resultados, observando se houve o devido impacto sobre a saúde dos indivíduos atendidos pelo hospital. A insuficiência de recursos e falhas no processo de oferta dos serviços são constatações frequentes nos nossos hospitais. Exageros nos investimentos também podem ser detectados, devendo ser investigadas as suas causas, que podem provir, por exemplo, da medicalização dos pacientes, requisição abusiva de exames complementares. A auditoria médica de prontuário e a formação de comitês para investigar óbitos representam formas de exercer o controle de qualidade (PEREIRA, 2003).

neste caso, observa-se as estatísticas de produção de serviços. Por isso está ligada à questão anterior. Os dados devem informar aos administradores do hospital como os serviços estão funcionando e constituem subsídios para as decisões, uma vez que, quando adequadamente trabalhados, mostram uma visão coletiva e evolutiva dos problemas, indicando os caminhos a serem seguidos para melhorar o atendimento e diminuir os custos. Assim, o epidemiologista pode auxiliar na definição dos dados que devem ser coletados, sua frequência, como devem ser analisados, de modo a gerar indicadores de saúde úteis para o funcionamento do hospital, possibilitando a confecção de séries temporais e comparação de resultados entre instituições. Como exemplo de dados: taxas de cesarianas, mortalidade materno-infantil, mortalidade pós-operatória, uso de medicamentos, reações transfusionais, readmissões e outros (PEREIRA, 2003).

o hospital é um dos principais componentes da Vigilância Epidemiológica da região onde está inserido. Em geral, no hospital existe um grupo de profissionais de saúde que se dedicam às tarefas de vigilância epidemiológica e que têm relações com os Departamentos de Saúde Pública das Secretarias de Saúde. A atuação hospitalar é dirigida especificamente para a saúde individual do paciente, e não das populações (PEREIRA, 2003). As notificações são registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do SUS, obedecendo às normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde (Portaria n° 204 de 17 de fevereiro de 2016).

o raciocínio clínico é uma das tendências recentes, como foi realçado no tópico II deste conteúdo (Epidemiologia Clínica). Nesse sentido, os profissionais de saúde do hospital devem estar atentos aos prognósticos e procedimentos de diagnósticos empregados para a correta interpretação das informações clínicas e no aprimoramento das decisões dos profissionais de saúde quanto aos seus pacientes (PEREIRA, 2003).

participação em atividades de imunização, como hepatites virais para recém-nascidos; atuação em campo de estágio para futuros profissionais de saúde; recomendação e promoção de medidas de controle.

Aprofundando

Dentre os muitos softwares para digitação de banco de dados e análise dos resultados

epidemiológicos, temos o EPIDATA® e EPI INFO®. O Epidata (disponível em:

VOCÊ SABE RESPONDER?

No hospital em que você trabalha ou a que tem acesso, quais são os indicadores gerados pelos sistemas de informação existentes?EPIDEMIOLOGIA: PLANEJAMENTO EM SAÚDE, GESTÃO E OS SERVIÇOS DE SAÚDE

Nós temos observado que a Epidemiologia tem sido amplamente utilizada para o planejamento , a gestão e a avaliação dos serviços de saúde. Você poderá compreender a aplicação da Epidemiologia para cada uma dessas ações.

Do planejamento

No final da década de 1990, os desafios de implantação do SUS no Brasil motivaram a reflexão sobre as relações da Epidemiologia e o Planejamento em Saúde. Mas o que é planejamento em saúde? O planejamento e a gestão constituem um dos pilares disciplinares da saúde coletiva, ao lado da Epidemiologia e das Ciências Sociais e Humanas em saúde. Pode ser compreendido como a prática técnica e social, que contribui para a transformação de uma dada situação em outra. O planejamento não está livre das influências e determinações que estruturam a sociedade, portanto, os determinantes econômicos, políticos e ideológicos modulam a utilização dessa metodologia de gestão (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

O planejamento é um compromisso de ação, é prever antecipadamente a ação, requer criatividade e inventividade. É a oportunidade de se atuar sobre a realidade usando a liberdade de decidir. Para que o planejamento surja como um processo social, é necessário buscar o contexto histórico e a programação anterior da alocação de recursos. Quando utilizamos a Epidemiologia para esses propósitos, é possível identificar os problemas e necessidades, bem como os meios para superá-los. A partir da Epidemiologia, podemos responder o que vai ser feito, quando, onde, como, com quem e para que, permitindo o controle público e democrático das políticas de saúde e o acompanhamento e a avaliação das ações do governo (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; GORDIS, 2009; PEREIRA, 2003).

Após a identificação dos problemas e necessidades de saúde, o planejamento deverá estabelecer as prioridades, identificar as tecnologias indicadas para enfrentá-las e os recursos que deverão ser acionados, facilitando a organização do trabalho e das atividades dos agentes de saúde. Deve-se formular um plano que reunirá os objetivos e as ações que deverão ser tomadas. Após a formulação do plano, deve-se executá-lo e avaliar seus resultados. Portanto, o papel da Epidemiologia é produzir conhecimento sobre a situação de saúde e orientar as ações para modificá-la no sentido de melhorar a qualidade de vida da população e diminuir os riscos e a incidência de doenças e óbitos (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; FRANCO; PASSOS, 2011; PEREIRA, 2003).

Como citado anteriormente, os Planos Diretores para o Desenvolvimento da Epidemiologia no Brasil estimularam a elaboração de planos de saúde estaduais e municipais, intensificando a aproximação da Epidemiologia com o planejamento de saúde. Para o planejamento, é importante que o administrador da instituição pública ou privada recorra aos sistemas de informação para obter os dados de indicadores, pesquisas, inquéritos e outros (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; FRANCO; PASSOS, 2011; PEREIRA, 2003).

Os planejadores (gestores públicos ou privados, profissionais de saúde juntamente com a participação social) devem trabalhar em equipe, estabelecer relações profissionais éticas e produtivas e adotar propósitos de linguagem comum para identificar facilmente o que deve e o que pode ser feito diante das informações epidemiológicas (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

Da gestão

O conceito de gestão remete ao de administração, no que diz respeito às ações de planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar consiste em tomar decisões sobre os objetivos a serem alcançados, as atividades que deverão ser desenvolvidas e os recursos utilizados . Organizar refere-se a dividir a autoridade e a responsabilidade entre as pessoas para realizar as tarefas e atingir os objetivos. Controlar consiste em acompanhar e fiscalizar a mobilização de recursos na realização de tarefas para assegurar o alcance dos objetivos . Nesse sentido, a gestão é um componente do planejamento em saúde, especificamente utilizado no momento tático-operacional (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

Zoom no Conhecimento

Uma intervenção é o conjunto de meios (físicos, humanos, financeiros e simbólicos) organizados em um contexto específico, que em um dado momento produz bens e serviços com o objetivo de modificar uma situação problemática. Uma intervenção pode ser uma técnica (medicamentos, testes de diagnóstico e outros), uma prática (protocolos de tratamento de uma doença), uma organização (unidade de tratamento), um programa (desinstitucionalização de pacientes psiquiátricos) ou mesmo uma política (promoção da saúde) (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

Dentre os atributos da avaliação em saúde estão (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; FRANCO; PASSOS, 2011; GORDIS, 2009; MEDRONHO et al ., 2009):

verificar se a distribuição dos serviços está de acordo com as necessidades da população, sem distinção de classe social ou outra razão;

identificar se a extensão de um programa alcança toda a população alvo;

extensão na qual os arranjos estruturais e organizacionais de um programa facilitam a participação dos usuários;

fornecimento de serviços de acordo com as normas culturais, sociais e de outra natureza, e com as expectativas dos usuários em potencial;

suprimento de número suficiente de serviços em relação às necessidades e à demanda. A demanda é a necessidade da população transformada em ação;

oferta de serviços em conformidade com os padrões técnicos-científicos de acordo com o conhecimento e a tecnologia disponíveis;

capacidade de produzir o efeito desejado quando o serviço é colocando em condições ideais de uso;

capacidade de produzir o efeito desejado quando em uso rotineiro. É a relação entre o impacto real e o potencial;

relação entre o impacto real e o custo das ações.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Existem 3 perguntas básicas para avaliação de resultados de intervenção: a intervenção pode alcançar os resultados pretendidos (eficácia)? A intervenção alcança os resultados pretendidos (efetividade)? Qual é a relação custo-benefício da intervenção (eficiência)? Todos os estudos epidemiológicos podem responder essas questões, tanto os observacionais quanto os experimentais (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011; FRANCO; PASSOS, 2011).Podemos dar como exemplo de avaliação de programas e serviços a avaliação da efetividade de programas de rastreamento de doenças, como o câncer de colo uterino realizado a partir da realização do exame de Papanicolaou. Para a avaliação, podemos utilizar medidas operacionais e as de desfecho.

Nas medidas operacionais, podemos avaliar o número de pessoas rastreadas pelo exame;

a proporção de pessoas da população-alvo (mulheres) e o número de vezes que foram rastreadas;

a prevalência de doença pré-clínica detectada;

o custo total do programa;

o custo por casos encontrados, não conhecidos previamente;

a proporção de resultados positivos levados ao diagnóstico final e tratamento; o valor preditivo de um teste positivo na população rastreada.

Dentre as medidas de desfecho podemos avaliar:

a redução da mortalidade na população rastreada;

o aumento do percentual de casos detectados em estágios iniciais;

a redução das complicações; a prevenção ou redução de recidivas ou metástases;

e a melhora da qualidade de vida em indivíduos rastreados (GORDIS, 2009).

Atualmente, os estudos observacionais são os mais aplicados, enquanto que os experimentais têm uma aplicação mais limitada. Isso porque os problemas de saúde contemporâneos, objetos de intervenções, são de grande complexidade, uma vez que são influenciados por questões políticas, econômicas e conflitos de interesses. Desta forma, a avaliação pode ser insuficiente para lidar com essas complexidades das relações entre os fatores de risco e o impacto das ações e políticas de saúde (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011).

Você pode compreender melhor as diversas aplicações e contribuições da Epidemiologia para a sociedade. Podemos ver que se trata de uma disciplina que pode ser aplicada pelo clínico, pelo estudante, pelo gestor e até pela comunidade. Espero que você pratique a Epidemiologia e os seus conceitos no seu cotidiano! Boa jornada e sucesso!

Novos desafios

Chegamos ao fim deste conteúdo. Vimos como a Epidemiologia é aplicada em diferentes áreas das ciências da saúde, e aqui nós destacamos apenas algumas.

Introduzimos a Epidemiologia Molecular e a Epidemiologia Genética, destacando o papel dos biomarcadores, das técnicas moleculares e dos fatores genéticos na ocorrência de doenças em populações. Nós apresentamos brevemente o uso da técnica de reação em cadeia da polimerase e o sequenciamento genético como ferramentas atuais para detecção de doenças infecciosas e não infecciosas, como os cânceres.

Descrevemos como a Epidemiologia Clínica é praticada por profissionais de saúde para a descoberta dos determinantes das doenças e óbitos, assim como para tomadas de decisão. Destacamos que as revisões sistemáticas de literatura e metanálise são estudos que podem ser utilizados para encontrar evidências clínicas que poderão auxiliar o clínico na tomada de decisão. Ainda, mostramos neste tópico, como o leitor deve ler um artigo científico e utilizar seus resultados para a situação específica exigida naquele momento.

Você aprendeu como a Epidemiologia é utilizada para a saúde ambiental e social. Destacamos para você como os fatores exógenos aos seres humanos podem alterar os padrões de doença e saúde, assim como os fatores sociais e descrevemos a Epidemiologia Hospitalar, destacando o papel dos hospitais para a coleta e o processamento de dados epidemiológicos e para o planejamento e gestão dos serviços de saúde, notificação de doenças e agravos.

Por último, apresentamos brevemente como a Epidemiologia é utilizada para a obtenção de dados para subsidiar as tomadas de decisões e para o planejamento e gestão em saúde, assim como para avaliar os efeitos dos serviços de saúde.

Espero que você tenha adquirido muitos conhecimentos e que este conteúdo tenha feito a diferença para a sua formação. Muito obrigada pela sua dedicação. Desejamos a você sucesso!

Espero que tenha tirado o máximo proveito desse conteúdo.

REFERÊNCIAS

AMENDOLA, L.C.B.; VIEIRA, R. A contribuição dos genes BRCA na predisposição hereditária ao câncer de mama. Revista Brasileira de Cancerologia, v. 51, n. 4, p. 325-330, 2005.

ALMEIDA FILHO, N. de; BARRETO, M. L. Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, p. 699.

BENSEÑOR, I. M.; LOTUFO, P. A. Epidemiologia: abordagem prática. São Paulo: SARVIER, 2005, p. 303.

BUSATO, I. M. S. Epidemiologia e processo saúde-doença. Curitiba: InterSaberes, 2016, p. 244.

FRANCO, L. J.; PASSOS, A. D. C. Fundamentos de Epidemiologia. 2. ed. Barueri: Manole, 2011, p. 424.

GORDIS, L. Epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2009, p. 392.

MALE D, BROSTOFF J, ROTH D, ROITT I. Immunology. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

MCMICHAEL, A.J.; WOODRUFF, R.E.; HALES, S. Climate change and human health: present and future risks. Lancet, v.367, p.859-869, 2006.

MEDRONHO, R. de A.; BLOCH, K. V.; LUIZ, R. R.; WERNECK, G. L. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009, p. 685.

PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e prática. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003, p. 596.

RILEY, L. W. Principles and approaches. Molecular epidemiology of infectious diseases: principles and practices. Washington, DC: ASM press, 2004.

ROTHMAN, K. J.; GREENLAND, S.; LASH, T. L. Epidemiologia moderna. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011, p. 887.

ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. de. Epidemiologia & Saúde. 5. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999, p. 600.

REFERÊNCIA ON-LINE

Em:

Em: